2025 / Египетская коллекция Голенищева

История Пушкинского музея началась в 1896-м году.

По инициативе Императорской Академии художеств состоялся конкурс на проектирование музейного здания при Московском университете. Условия конкурса разработал идейный вдохновитель проекта Иван Владимирович Цветаев. Из восемнадцати конкурсных проектов утвердили проект Романа Ивановича Клейна, также известного по строительству ЦУМа, Бородинского моста, дома Некрасова и многих других значимых объектов в Москве.

Церемония закладки состаялась 17-го августа 1898-го года. Строительство велось при техническом содействии Ивана Ивановича Рерберга. Визуально музей повторял облик античного храма с ионической колоннадой по фасаду (портик Эрехтейона из афинского Акрополя, 5 век до новой эры, шесть кариатид также представлены в экспозиции античного зала).

Кровлю музея закрыли стеклом — для естественного освещения пространств второго этажа. Интерьер — согласно замыслу Цветаева — спроектировали с учетом архитектурных особенностей различных эпох в соответствии с представленными экспозициями. Особенную роль в строительстве музея сыграл великий князь Сергей Александрович Романов.

Доклад Сергея Александровича побудил Николая II отменить строительство Промышленно-технического училища и безвозмездно передать территорию на Волхонке под будущий Музей изящных искусств. Также Сергей Александрович способствовал выделению двухсот тысяч рублей из казны для возведения здания. Участие князя превратило инициативу Цветаева в проект государственной важности.

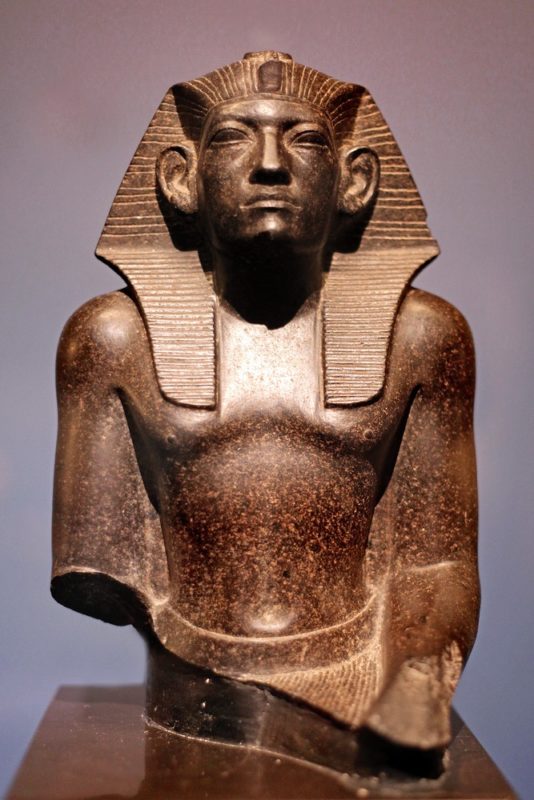

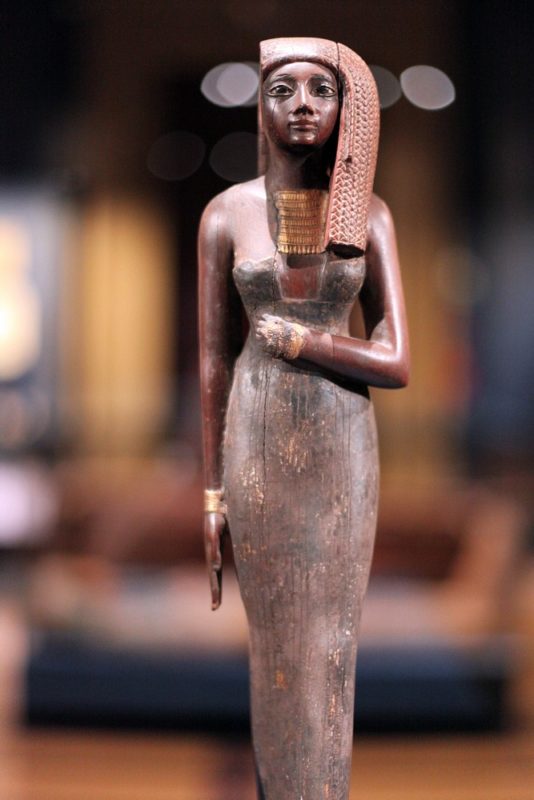

Первые коллекции появились в музее благодаря Юрию Степановичу Нечаеву-Мальцеву. Крупный уральский промышленник и меценат, Нечаев-Мальцев оплатил скульптурные фризы для фасада музея, добычу и доставку уральского белого морозоустойчивого мрамора, строительство гранитного цоколя, цветной мрамор для облицовки парадной лестницы. Он же заказал первые оригинальные экспонаты для коллекции Древнего Египта. Совокупно Нечаев-Мальцев потратил на строительство и наполнение музея около двух миллионов рублей (две трети от всей стоимости выставочного комплекса).

Основой музея стала коллекция изящных искусств и древностей Московского университета. Иван Владимирович Цветаев систематизировал и развил коллекцию, в особенности — раздел античных скульптур и библиотеку. Однако очень скоро коллекция музея пополнилась собраниями филантропов и частных коллекционеров. К числу таких коллекций принадлежит уникальная коллекция предметов древнее-египетского искусства, выкупленная у ученого-востоковеда Владимира Семеновича Голенищева. В состав коллекции вошло более шести тысяч оригинальных предметов египетской культуры, ставших в 1909-м году основой для Египетского зала музея.

Музей открылся в 31-го мая 1912-го года и носил имя Музей изящных искусств имени Александра III. Церемонию открытия посетил Николай II с матерью Марией Федоровной. Первым директором музея стал Иван Владимирович Цветаев.

Что касается Египетского зала:

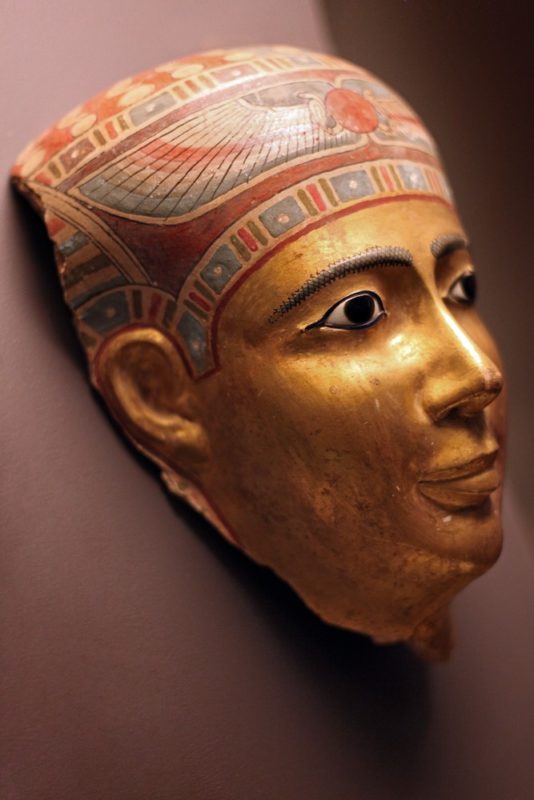

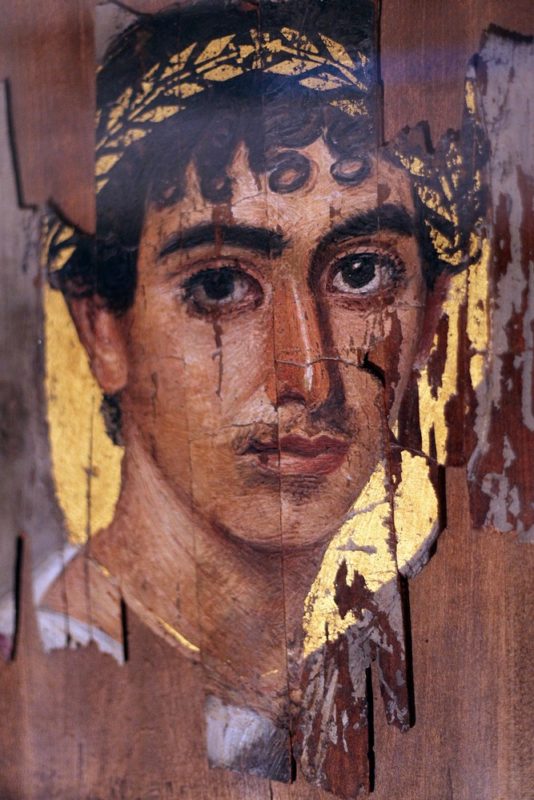

Заядлый коллекционер и востоковед Владимир Семёнович Голенищев тридцать лет собирал артефакты Древнего Египта. В 1909-м году, в силу финансовых обстоятельств, Голенищев продал коллекцию и экспонаты перешли к Музею изящных искусств (с 1937-го года — Пушкинскому музею). Следуя заветам Цветаева, зал оформили в эстетике египетского царства. Пространство украшено характерными орнаментами и изображениями Нут, богини неба, широко раскинувшей крылья над зрителями. Потолок поддерживает колоннада, повторяющая в масштабе ¼ колонны Луксорского храма.

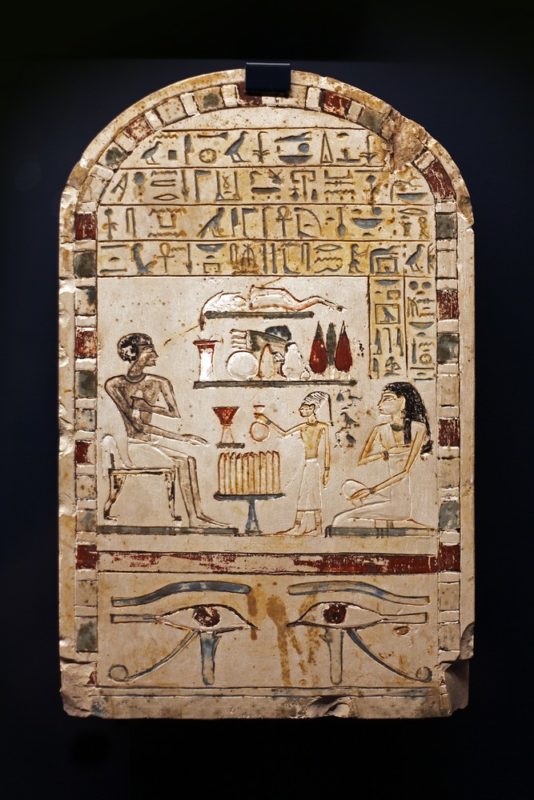

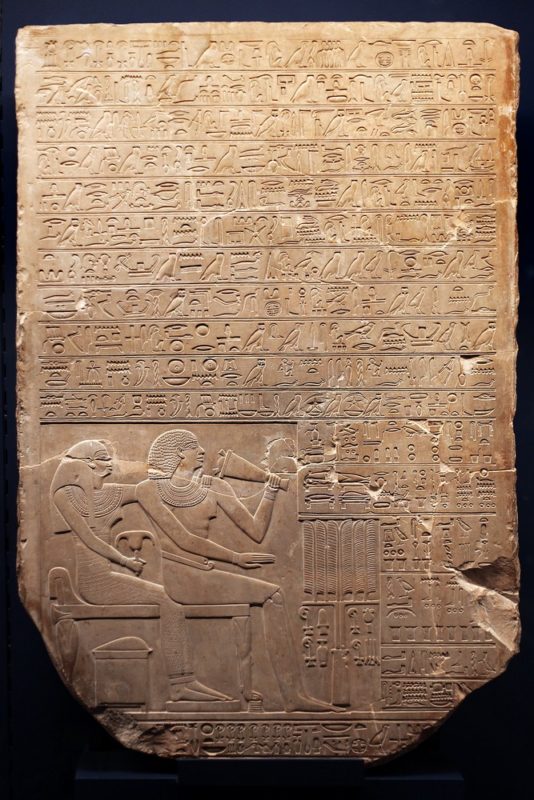

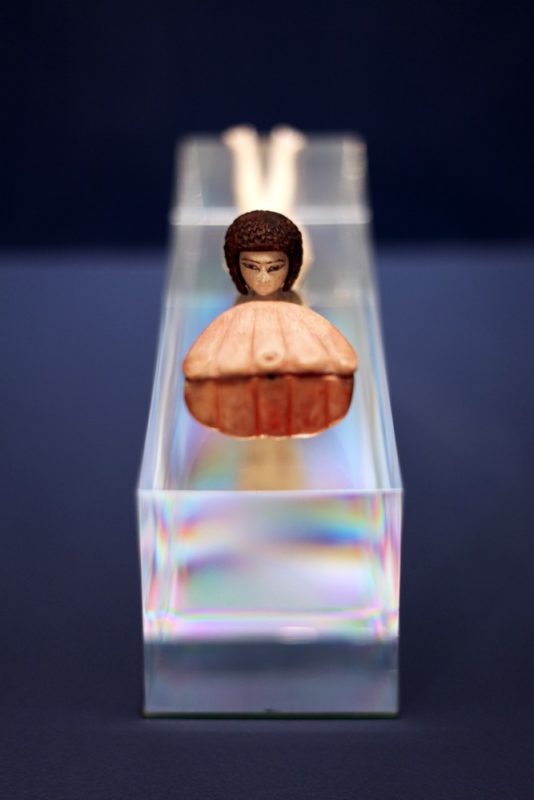

Представленные экспонаты рассказывают историю Египта, разделенного, согласно исторической традиции Манефона, на три царства: за гранью третьего тысячелетия до новой эры — Древнее царство, от трех до полутора тысяч лет до новой эры — Среднее, следующие полторы тысячи лет — Новое. В коллекции музея имеется несколько подлинных саркофагов, две мумии (три, если считать мумию кошки). Канопы для бальзамирования тел, многочисленные украшения, предметы для игр, изделия для ритуальной деятельности и бытовая утварь. Особенно многочисленны изваяния богов и ритуальная атрибутика.

Египетская цивилизация строилась на разливах Нила и активно обожествляла любые проявления благоприятных или пагубных природных сил, формируя оригинальную мифологию. Представленные артефакты кратко рассказывают историю Египта:

Совершенный бог Атум (вечерняя, старшая сущность бога Ра) родился из вод хаоса Нун и решил создать часть суши — бен-бен — священный холм Египет. Для заселения бен-бена Атум создал пару Шу и Тефлут. Когда пара потерялась в новом мире, Атум отправил на их поиски собственный глаз, а вместо отосланного создал новый. После путешествия старый глаз Атума превратился в змею и напал на бога. Атум змею усмирил и с тех пор змея стала уреем, символом власти, венчающим головные уборы фараонов.

В истории об Атуме прекрасно узнается поздний миф о создании мира, Адаме и Еве, и Люцифере, как вассале Творца, восставшего против бога.

Также особенное место в египетском пантеоне богов занимает Осирис и его противостояние с богом пустыни Сетом. Осирис, сын Геба и Нут (земли и воздуха), бог возрождения, плодородия и сельского хозяйства, был обманом убит богом засухи Сетом и семьюдесятью двумя заговорщиками. Затем Исида, супруга Осириса, при помощи Анубиса и Тота забальзамировала Осириса (так возникла первая мумия), а позже воскресила мужа.

Не менее интересная история, позже ставшая христианским мифом о Христе, однако потерявшая изначальный смысл, так как египетский цикл смерти и возрождения описывал смену сезонов и разлив Нила.

После возрождения Осирис стал царем загробного царства, а Гор, сын Осириса и Исиды, отомстил Сету за гибель отца.

Спасая Гора от последователей Сета, Исида укрыла ребенка в корзине и отправила корзину по водам Нила — ещё одна параллель с библейскими текстами. Параллелей таких множество, но они вполне объяснимы, учитывая, что Моисей, водивший евреев сорок лет по пустыне, был египетским жрецом.

Суд Осириса заключался во взвешивании сердца человека (по этой причине сердце всегда оставляли внутри мумии). Сердце клали на одну чашу весов, а на другую — перо из крыла богини справедливости Маат. Затем человеку зачитывали свиток с сорока двумя пунктами, и человек отвечал «я не делал». Если после прочтения свитка сердце и перо оказывались одинаковы по весу, то человек попадал в рай, где обрабатывал поля богов, не зная горестей, болезней и бед.

Интересной представляется символика цвета в творчестве египтян. Золото — главный цвет. Цвет солнца и плоти богов, не подверженной тлению и благоуханной. Черный цвет — плодородная земля. Синий — бескрайнее небо, обитель богини Нут, и щедрые воды Нила, дающие Египту процветание.

Египетский зал наполнен десятками артефактов древней цивилизации, изучать их — сплошное удовольствие. Непосредственная близость с Ассирийским залом делает данное крыло уникальным хранилищем знаний об истоках человеческой цивилизации.